才能の正体とは”集中力の質”。集中力の質とは何か。漫画「左利きのエレン」

今回は、漫画「左ききのエレン」が予想以上に面白かったのでレビュー。

中でも本書内で登場人物たちが「才能とは何か」を語るシーンがあるのですが、その回答がとても共感できる内容でした。

本記事では、才能とはなんぞやを解き明かしているので、"才能の正体を知りたい"という方必見です。

本記事で語る内容は以下の通り。

- 漫画「左利きのエレン」とはどんな漫画?

- 才能の正体とは何か?

- あなたの才能のタイプは?

- 才能を伸ばす方法とは?

- 才能は生まれつきだから努力しても無駄?

また、理解しても実生活に活かさなければ意味がありません。なのでちょっと脱線しますが更に深掘りして「自分の才能のタイプは何型?」「才能を伸ばす方法とは?」というところまでご紹介。

才能について少しでも理解が深まって頂けたら幸いです。

「左利きのエレン」はどんな漫画?

あらすじ

大手広告代理店に勤める駆け出しの凡人デザイナー朝倉光一がいつか周りの天才クリエイターのように天才と呼ばれる存在になる事を夢見て日々、デザイナーとして奮闘する物語。タイトルにあるエレンは、光一と幼馴染で病める天才アーティスト山岸エレン。(1巻の表紙にもなっています。)また、「天才になれなかった全ての人へー。」をキャッチコピーにデザイナーという仕事を通じて「才能とは。」にかなりフォーカスして描いているリアルドキュメント系の作品となっています。なので、どちらかというと社会人経験のあるアダルトな年齢層の方ウケる漫画だと思います。

著者について

原作はかっぴー(@nora_ito)さん、作画はnifuni(@ni_nifuni)さん。ただ、実は「左利きのエレン」は原作版とリメイク版の2種類があり、2人体制となっているのはリメイク版の方。元々の原作版ではかっぴーさんがお一人で原作、作画を手掛けています。原作版とリメイク版の違い

原作版とリメイク版の違いは、まず作画は明らかにnifuniさんが手掛けるリメイク版の方が綺麗です。(かっぴーさん御免なさい)そして、内容も若干異なります。ただ、別の物語というよりかはリメイク版の方にエピソードが追加されている感じというような感じです。

以下、かっぴーさんご自身がnoteで違いについて語っていたので引用。

変な話ですが、後から生まれた“リメイク版”の方が、ノーカット版というイメージです。ぼくの作画では表現しきれず、カットしたエピソードを入れ込んだ完全版が“リメイク版”だと考えています。あと、作画はもちろんですが、ぼくのネームも今の方が上手いはずです。

僕もリメイク版しか読んでいないので具体的な違いは分かり兼ねますが、どちらか片方だけ読むのであればリメイク版をオススメします。

また、著者が作品内で登場する「才能の正体」という本を実際にNoteで綴っています。是非、チェックください。

才能の正体とは何か。

さて、本題に入りましょう。才能の正体とは?

「左利きのエレン」の漫画内で示されている才能の定義とは。このように定義付けされています。

"才能とは、集中力の質である"

どんな職業や仕事でも一流になる為には努力が必要です。そして、努力をするにも集中力が要ります。ただ、一言で集中力と言ってもそれぞれの分野や人によって求められる集中力の質は変わってきます。

役者で例えるならば、撮影本番前からグーーーーッと役に入り込んで本番に臨む方もいれば、本番前は普段通りでカチンコが鳴った途端、人が変わったように役を演じ切る方もいます。

ちなみに才能の定義について調べたところ、"集中力"とよく似た定義づけをされている方が2名もいらっしゃいました。

- 宮崎駿さん(スタジオジブリ):「情熱を持続させる力」

- 羽生善治さん(プロ将棋棋士):「才能とは努力を継続できる力」

この共通点をみて、"才能とは一度きりでは才能があるとは言い切れない、それを継続、持続させてこそ真価が発揮されるモノ"と見て取れます。

では、集中力の質とはもっと具体化すると何でしょうか。

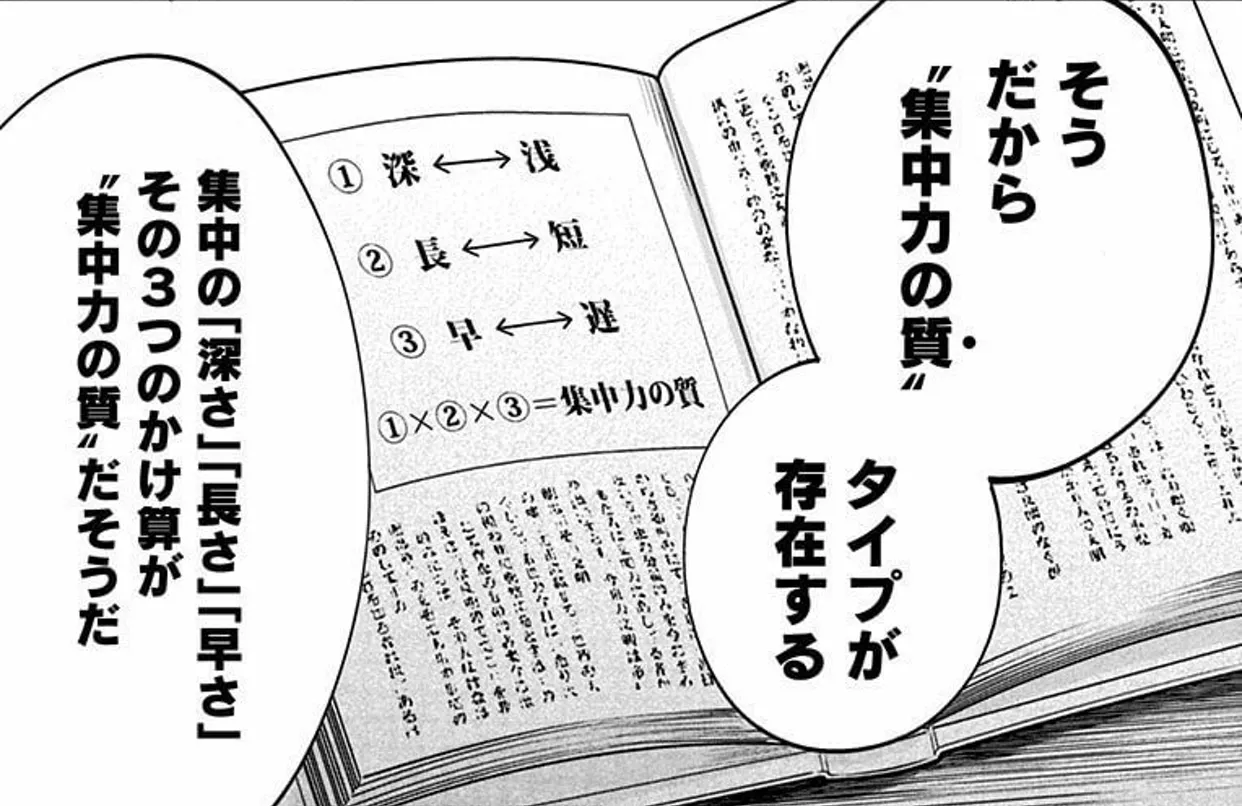

才能≒集中力の質。では集中力の質とは?

集中力の質とは何か。それは、集中力の「深さ」「長さ」「早さ」この3つの掛け算だそうです。「深さ」は集中力の強度。「長さ」は集中力の継続時間。「早さ」は集中力の瞬発力。

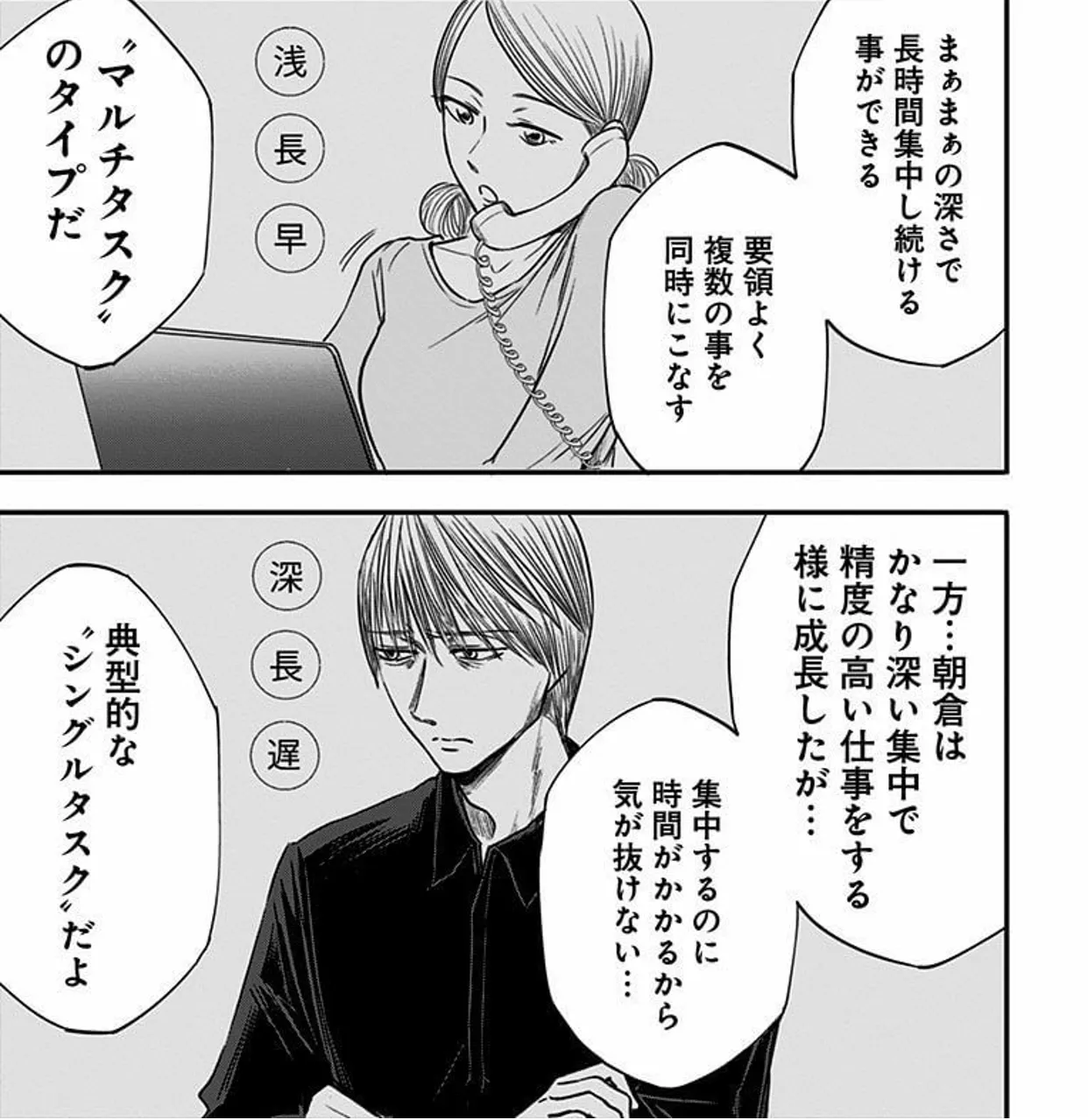

つまり、この3つの掛け算したモノが集中力の質である。という事です。そして、この3つによって人は集中力のタイプが分かれます。

僕は、「深・短・早」タイプですかね。典型的な熱しやすく、冷めやすいタイプです。

如何でしょう。段々才能の正体が姿を現してきたのではないでしょうか。

あなたも自身で3つのタイプ分けをしてみてください。ただ、集中力を発揮する場面によっても変わると思います。好きなことをするとき。苦手なことをするとき。普段日常的に作業するとき。それぞれで一度タイプ分けしてみるのも面白いかもしれません。

そして、自分のタイプがある程度理解できたのであれば、あとは長所を伸ばし、短所をカバーする環境作りやマインドセットの問題だと思います。

タイプに合わせて集中力を伸ばし、カバーする。

僕であれば、「深・短・早」なので、ex)一度集中してしまえば、雑音など周りの環境は気にならないので場所に拘る必要はないが、すぐに集中力が切れてしまう(1時間が限界)ので、タイムマネジメントが重要。定期的に3分ほど休憩を入れるなど、ルーティンワーク化を図れば、最も作業効率がよくなる可能性がある。また、集中力の瞬発力を更に上げる為に「〇〇をしたら、集中モードに入る」などのマインドハックをして更に切り替えを早くするようチャレンジしてみる。

という感じでなんとなくですが、才能を最大限に発揮する条件を見出せます。(実際にルーティン化は実践しています。)

ここまでで才能の正体を解き明かし、集中力の質をそれぞれ高めれば才能は伸ばせることは分かっていただけたかと思います。

更に自分の才能をチェックし、伸ばす方法。

おそらくここまで読んで頂いた方の中で「もっと自分の才能について詳しく知りたい。」「実際に集中力を高める方法を知りたい。」という疑問が出た方も少なくないはず。この診断はアメリカの心理学者で『強みの心理学の父』と表されている故ドナルド・O・クリフトンが開発したアセスメントです。彼は40年に及ぶ調査と研究によって、人々に共通する『34の資質』を見つけ出しました。そして、この診断テストを受けることで、34の資質の中で自分に秘められている「トップ5の資質」を選び出してくれます。

診断テストは一冊に一個だけアクセスコードが付属されており、このアクセスコードが無ければ診断テストを実施することが出来ません。なので、中古品の購入はオススメしません。さて僕自身も診断してみたのですが、予想以上に納得のいく診断結果で精度は高いと思います。それぞれの結果のフィードバックもかなり詳細に記載されています。

2,000円で自身の才能を事細かく可視化できると思えば凄くお手頃ではないでしょうか。

[itemlink post_id="2076"]

集中力を伸ばす方法は?

「実際に集中力を高める方法を知りたい。」という方、本記事内では僕が実践する集中力を伸ばす方法しか記載できませんでしたが、集中力に関する良書は多くございます。以下、集中力の伸ばし方を知るオススメ本

また後日、集中力の高め方の記事をアップする予定ですので、是非合わせてチェックしてみてください。

そもそも才能は生まれつき?

ここから漫画の内容とは脱線しますが、才能について語るとよく聞く、「才能は生まれつきだから努力じゃどうしようもないでしょ。」というお声も聞きます。果たして才能は生まれつきのものなのでしょうか?才能を仮に集中力の質だと仮定すると、かなり才能の正体が浮かび上がってきます。

集中力は遺伝するのか?

才能は生まれつきかどうかをどう判別するか。結論、集中力が親から遺伝するのかが分かれば、集中力に生まれつき差があるかが分かるはず。幸運なことに「集中力の遺伝について」既に研究論文が出ています。はたして、集中力は遺伝するのか。

以下、引用です。

遺伝するものとしないものは、明確にあります――そう教えてくれたのは、アルツハイマー病研究の第一人者で、神経生化学や分子認知科学を専門とする、東京大学大学院の石浦章一教授。これは信頼できそう。良記事発掘しました。

「アルツハイマーのような認知症は、遺伝要因がかなり高い。それに比べ勉強ができる、できないといった知的機能については、遺伝要因は低いといえます」ということは集中力は遺伝要因は低いということでしょうか?もう少し詳しくみていきましょう。

「脳にはアセチルコリン受容体というタンパク質があります。アセチルコリンは神経伝達物質で、前頭葉の大脳皮質でものを考えたりするときに働き、その伝達がよくなれば集中力が増す効果がある。アセチルコリンがなくなると認知症が進みますので、これが知的能力に効いていることは確かなのです。このアセチルコリン受容体によって集中力が違ってくるのではないかというわけです。論理的には正しい仮説ですが、頭のいい人と悪い人の遺伝子を調べても、『ここが違う』と特定できるものはないのです」なるほど。つまり、「アセチルコリンという物質が知的能力に効いている事は確かだが、集中力に影響を与えているかは特定できない。」というところでしょうか。少なくとも論点である、集中力が遺伝によって左右される訳ではなさそうです。

集中力に大事なのは〇〇だった。

それでは、集中力を向上させる為に大切なコトを何か。まとめると、幼い頃に親が子供とどれだけ接する時間をつくり、引き出しを広げられるか。だそうです。そしてどれだけ引き出しを広げられるかは別に幼い頃に限らず、いつになっても当てはまること。如何に以下、引用。「子供は自分の力が上がっていくことがわかり、そのことで親からほめられたりすると、それを報酬としてとらえ、さらに集中できるようになります。ほめて育てることは報酬応答行動を増強させる意味でとても大事なのです。また、小さいときにいろいろ経験した引き出しがあるから興味がもてるわけで、そういう意味では、親が子供のためにどれだけ接する時間をつくれるかが大切かもしれません」確かに、何に対しても興味関心を持てる方が”デキる人、才能のある人”というイメージは強いです。興味がなければ、集中力も持続しませんから、比較的共感できる結論かと思います。

まとめ

- 才能の正体とは?ー集中力の質である。

- 集中力の質とは?ー「深さ、長さ、早さ」の掛け算。

- 才能は生まれつき?ー生まれつきの可能性は低い。

- 何が才能を左右させるか?ー関心の引き出しをどれだけ広げるか。

色々骨太な内容で多くご紹介しましたが、何か一つでもご参考になれば幸いです。漫画は人生のバイブル。是非、「左利きのエレン」もご一読されてみてください。